| |

自然の摂理から生まれた学問である日本古学を「清風道人(せいふうどうじん)」が現代と未来に伝えていきます。

日本古学から学ぶ「自然の摂理」と「日本古来の精神」が次の豊かで健やかな世界を創るヒントとなることを願って。

会員登録をいただくと、タイトルに●の付いている会員様専用の記事閲覧と、

「清風道人(せいふうどうじん)」への質問欄『Q&A(会員様のみ)』のご利用と過去の質問および回答を閲覧いただけます。

更新情報メールの配信をご利用頂けます。

会員登録はこちらから>> カードでのお申し込み 銀行振込でのお申し込み |

|

#00761 2022.2.14

天地組織之原理(2) -附言-

●

|

|

この講述を筆記せしむるに、和言のみを用ひずして時流の通俗言語を以てするのは、一つは冊数を簡ならしめんとするにあるものにして、一時初学の為、神典研究の道を開かんとする問題たるに過ぎざるものなれども、この筆記を以て暫く仮に神典研究の原案とし、世の識者に於てその採るべきはこれを採り、その修正すべきはこれを修正し、然る後、天下一定の説となりし以上は再�

|

|

|

カテゴリ:天地組織之原理 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

#00762 2022.2.20

天地組織之原理(3) -天地初発之時-

●

|

謹みて考ふるに、『古事記』に「天地初発之時」と語り伝へたる「天地」と云ふ文字は仮に当てたるものにて、本語はアメツチと訓ずるなり。総て吾古伝は文字に拘らず言詞にて解くべきは先哲も云ひ置かれたる通りなれども、中には文字のよく本語に合するものも少なからず。故に文字にも心を付くべきなり。

まずこのアメツチの本語に天地の字を用ひたるなどもよく当り�

|

|

|

カテゴリ:天地組織之原理 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

#00763 2022.2.26

天地組織之原理(4) -高天原-

●

|

「高天原に成りませる神の名(みな)は天之御中主神、次に高御産巣日神、次に神産巣日神。この三柱の神はみな独神(ひとりがみ)成りまして隠身(かくりみ)なり。」

さてこの「高天原」と云ふ名は神典の文例にては、天地の分れし後、天神の坐す天ツ国則ち太陽日球界のことを指してこの地球より唱ふる時の名にして、天之御中主神は日球も地球も未だ成らざる前より無�

|

|

|

カテゴリ:天地組織之原理 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

#00764 2022.3.4

天地組織之原理(5) -「神」の語解-

●

|

さてこゝに「成りませる神の名は」の本語に就て粗(ほぼ)意見を講じたれば、これより天之御中主神の御名に就て講究すべし。この御名の「天之御中主」とあるアメは大宇宙を指す本語なり。「御中」の御は尊称なれども又ミとマとは通ふ言詞なるが故に、この神名の御中は本居・平田両先哲共に真中の意と云はれたり。真中と云ふは中央の云ひなり。

「主」は本居先哲の説に

|

|

|

カテゴリ:天地組織之原理 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

#00765 2022.3.10

天地組織之原理(6) -造化三神の御神徳-

|

|

さて前に講じたる天之御中主神の次に高皇産霊神、神皇産霊神とあり、『古事記』には高御産巣日神、神産巣日神と文字を仮用(かよう)せられたり。文字は素より深き関係あるものには非ざれども、この神名の如きは平田先哲『日本書紀』の一書(あるふみ)を採り「皇産霊」と改められたるは然ることにて、文字も意に近きに随て可とす。総て今日は皇産霊の字を用ゆるを常とす�

|

|

|

カテゴリ:天地組織之原理 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

#00766 2022.3.16

天地組織之原理(7) -本霊と分霊-

●

|

或る人問ふ、造化三神の御徳粗(ほぼ)了解せり。然るに三神共別天幽中の幽府則ち天之真中なる大極に坐す隠身(かくりみ)の神と聞こえて、吾太陽系のみならず他の恒星天に至るまで造化し給ふ御徳なるに、神典の明文中この後に至りて皇産霊の両神は吾太陽日球中に坐して諸神に神勅を降し給ふ等のことあるは全く隠身とも窺はれず、如何。

答ふ、御尤もの御質疑なり�

|

|

|

カテゴリ:天地組織之原理 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

#00767 2022.3.22

天地組織之原理(8) -宇麻志阿斯訶備比古遅神-

●

|

|

「次に国稚(いし)く浮脂(うきあぶら)の如くしてくらげなすたゞよへる時に、葦牙(あしかび)の如く萌騰(もえあが)る物に因りて成りませる神の名(みな)は宇麻志阿斯訶備比古遅神(うましあしかびひこぢのかみ)、次に天之常立神(あめのとこたちのかみ)、この二柱の神も独神(ひとりかみ)成り坐して隠身(かくりみ)なり。上の件(くだり)五柱の神は別天神(こと�

|

|

|

カテゴリ:天地組織之原理 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

#00768 2022.3.28

天地組織之原理(9) -分霊分担の原則-

●

|

さて前に講じたる次の伝に「次に天之常立神(あめのとこたちのかみ)」とあり。この神名の「天」は日球高天原の神なるが故にアメ(天)と云へるにて、この神の又の名を天之底立神(あめのそこたちのかみ)とも天之壁立神とも申し奉ることにて、その「常立神」とあるは先哲の説に「常はトコシヘにて常住の意、立は戸など物の境を立て切る意なり」とあり。

又の御名の「底

|

|

|

カテゴリ:天地組織之原理 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

#00769 2022.4.3

天地組織之原理(10) -国之常立神及び豊雲野神-

●

|

「次に成りませる神の名(みな)は国之常立神(くにのとこたちのかみ)、次に豊雲野神(とよくもぬのかみ)。この二柱の神も独神(ひとりかみ)成りまして隠身(かくりみ)なり。」

さて前に講じたる道理にて、既に天地分判しその清明なるものに造化分担の神坐すに於ては、分体したる重濁なるものにも必ず又造化分担の神坐さゞるを得ざる理(ことわり)なるを以て、�

|

|

|

カテゴリ:天地組織之原理 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

#00770 2022.4.9

天地組織之原理(11) -太陽系中の古伝-

|

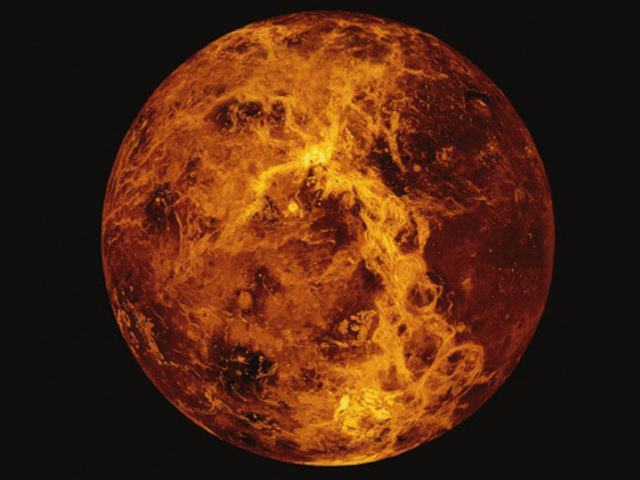

さて前の講述にて粗(ほぼ)天地分判の道理は了解あるべしと雖(いえど)も、『日本書紀』の開巻第一の伝とは大に明文の異なるものなれば、尚前説を確かめんが為に『日本書紀』巻首の文を大略の講じ置くべし。

「古(いにしえ)、天地(あめつち)未だ割(わか)れず陰陽分れざる時、渾沌(こんとん)として鶏子(けいし)の如し。溟涬(ほのか)にして牙(きざし)�

|

|

|

カテゴリ:天地組織之原理 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|