| |

以前の記事 : 2011年1月

|

|

#0082 2011.1.30

須佐之男命の罪の解除

|

「ここに八百万神共に議(はか)りて、速須佐之男命に千位(ちくら)の置戸(おきど)を負はせ、また髭(ひげ)を切り、手足の爪をも抜かしめて、神(かむ)やらひやらひき。」『古事記』

「すなはち天児屋命(あめのこやねのみこと)に、その解除(はらえ)の太諄辞(ふとのりとごと)を掌(し)らしめて宣(の)らしむ。」『日本書紀』

「千位(ちくら)の置戸

|

|

|

カテゴリ:日本の神伝 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

#0081 2011.1.26

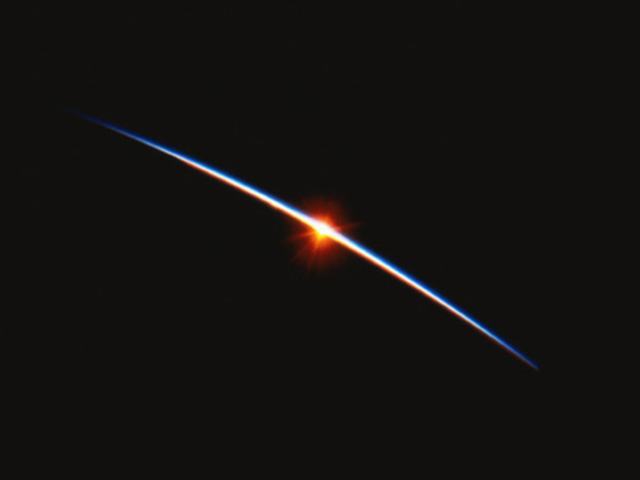

天照大御神の復活

●

|

|

「ここに天照大御神、怪(あや)しとおもほして、天石屋戸(あめのいわやど)を細めに開きて、内より告(の)りたまへるに、「吾(あ)が隠(こも)りますによりて、天原(あまのはら)自ずから闇(くら)く、また葦原中国(あしはらのなかつくに)も皆闇(くら)からむとおもふを、何の由(ゆえ)に天宇受売(あめのうずめ)は楽(あそび)し、また八百万神諸(もろもろ)�

|

|

|

カテゴリ:日本の神伝 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

#0080 2011.1.21

神楽の起源

●

|

|

「天香山(あめのかぐやま)の五百津(いおつ)真賢木(まさかき)を根こじにこじて、上枝(ほつえ)に八坂勾璁(やさかのまがたま)の五百津の御(み)すまるの玉を取り著(つ)け、中枝(なかつえ)に八尺鏡(やたのかがみ)を取りかけ、下枝(しつえ)に白(しら)にぎて青にぎてを取り垂(し)で、この種々(くさぐさ)の物は、布刀玉命(ふとだまのみこと)布刀御幣(�

|

|

|

カテゴリ:日本の神伝 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

#0079 2011.1.17

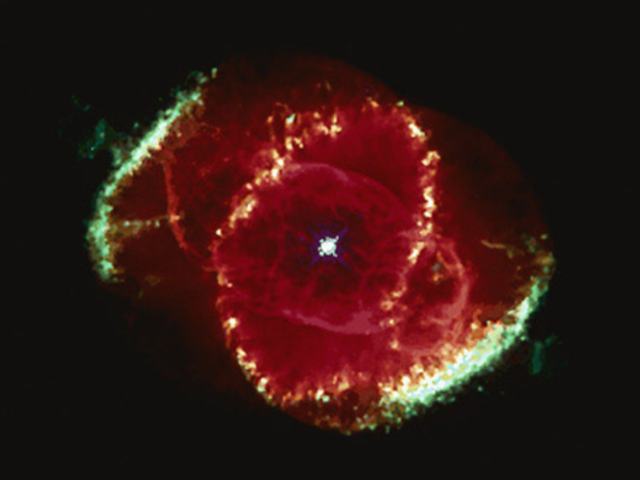

人類物質世界開闢のため

●

|

「天児屋命(あめのこやねのみこと)布刀玉命(ふとだまのみこと)を召して、天香山(あめのかぐやま)の真男鹿(まおしか)の肩を内(うつ)抜きに抜きて天香山の天波波迦(あめのははか)を取りて、占へまかなはしめて」『古事記』

天児屋命(あめのこやねのみこと)は別のご神名を国之辞代主神(くにのことしろぬしのかみ)といい、天之辞代主神(あめのことしろ�

|

|

|

カテゴリ:日本の神伝 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

#0078 2011.1.12

天石屋隠れ -三種の神器の起源-

●

|

|

「かれ、ここに天照大御神見畏(かしこ)みて、天石屋戸(あめのいわやど)を閇(た)て、刺しこもりましき。すなはち高天原皆暗く、葦原中国(あしはらのなかつくに)悉(ことごと)に闇(くら)し。これによりて常夜(とこよ)往くを、ここに万(よろず)の神の声(おとない)は狭蝿(さばえ)なす皆満ち、万(よろず)の妖(わざわい)悉(ことごと)に発(おこ)りき。�

|

|

|

カテゴリ:日本の神伝 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

#0077 2011.1.7

即化の神術

●

|

須佐之男命の乱行の段(くだり)において、天照大御神が忌服屋(いみはたや)でご神衣を天衣織女(あめのみそおりめ)に織らせていたという伝承について、一つ疑問が残ります。 #0076【須佐之男命の乱行】>>

それは、このご神衣を一体何に用いるのだろうか?という疑問です。

「忌服屋(いみはたや)」の「忌」というのは本居宣長先生によ

|

|

|

カテゴリ:日本の神伝 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

#0076 2011.1.2

須佐之男命の乱行

●

|

|

「ここに速須佐之男命、天照大御神に白(まお)したまはく、「我(あ)が心、清明(あかき)故に我(あ)が生みし子(みこ)手弱女(たわやめ)を得つ。これによりて言(まお)さば、自ずから我(あれ)勝ちぬ」と云ひて、勝(かち)さびに天照大御神の営田(みつくた)の畔(あ)を離ち、その溝(みぞ)を埋め、またその大嘗(おおにえ)聞こしめす殿に屎(くそ)まり散ら�

|

|

|

カテゴリ:日本の神伝 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|