| |

| #00421 2016.6.24 |

| 『本朝神仙記伝』の研究(39) -渡会常昌神主-

|

|

渡会常昌(わたらいのつねよし)神主は、姓は渡会、氏は檜垣(ひがき)、本の名は常良と云へり。伊勢国渡会郡山田の人なり。豊受大神宮に仕へ奉りて一の禰宜(ねぎ)に進み、従三位に昇る。即ち長官たり。

常昌、博学洽聞(こうぶん)にして神道の根源を究め、聖賢の道徳を兼ねたり。その性正直にして、心神明徹なりし故にや、霊験顕はれし人なり。その学力の程は、『旧事本記(くじほんぎ)玄義』の序、及び『文保法目』の廳宣(ちょうぜん)を見ても、大略を知るに足る。

また文保二年に参宮の禁忌服假(きんきふくか)の令条を結ばれしより、禁忌服忌のこと著明にして錯雑(さくざつ)の惑ひなく、元徳元年に渡会姓の族系を質(ただ)して祭主・隆実(たかざね)卿へ注進せられしより、宗盟(そうめい)正しく支流明らかにして粉紜(ふんうん)の乱れなし。この二事は神宮の綱領にして、万世不刊の典故(てんこ)と云ふべし。 #0201【清明伝(4) -忌服について-】>> #0204【清明伝() -諸触穢のこと-】>>

中頃、同僚と相挑めることありて、神官等嗷訴(ごうそ)して奏聞(そうもん)を経、常昌を流罪とせむと謀りし時、神前の木の葉に虫食(むしば)みたる奇瑞(きずい)あり。これを読みて見るに、即ち歌なり、「常昌をつねに見るだに恋しきに、何かへだてむ神籬(かみがき)のうち」とあり。

かやうの不思議を見れども、神官等更に用ひず、遂に奏聞に及びけるに、主上の御前にもまた木の葉虫食みの奇瑞ありければ、聖主奇(くす)しく思(おぼ)し召され、嗷訴を退けさせ給ひ、流罪には処し給はざりしと云ひ伝へて、今も猶児童に至るまで、この歌を口ずさみにするとかや。

常昌老後に至り、ある日衣冠を正して参宮しけるが、高宮の坂の中にして、忽(たちま)ち飛び上がりて登天したりと云ひ伝へたるなり。高宮の石磴(いしばし)に、袖摺石(そですりいし)・袖曳石(そでひきいし)と云ふ二つの石あり。即ちその登天の時に、由緒ある石なりと云ひ伝ふるなり。

また、岩戸山の西北の平岡に飛社(とびやしろ)と云ふ小祠(こほこら)あり。これは常昌天上へ飛び上がる時、その沓(くつ)を脱ぎ棄てありしを、その従僕、形見の所を作らむと持ち帰れるに、また常昌の着たりし冠の纓(えい)、空中より飛び来りければ、その地に纓も沓も共に納めて祭壇となし、これを飛社冠塚(かんむりつか)と云ひしとぞ。

この飛社、近頃まで小祠の有りけるを、今は小祠も無く、社地をも畑になして、松二、三株に少しばかりの石積あるのみ。元来渡会姓の輩(ともがら)は、この小祠を保存して常に参拝をもなすべきに、飛社の名をだに知る人無くなりしは、時勢の然らしむる所なるべけれど、実に嘆かはしきことにこそ。

常昌は和歌にも長じたる人にて、詠める歌四首まで勅撰に入りたり。常昌登天のこと、神宮の記録に見えずとて、かれこれ云ふ者も無きにあらざれど、兎に角『雑々拾遺』と云へる印行の書にも載せて、婦人・童子までも云ひ伝へ語り伝ふるは、実に尊き事実なるべし。

厳夫云、本伝は『北畠(きたばたけ)物語』、『蟄居(ちっきょ)紀談』、『檜垣貞次聞書(ひがきさだつぐききがき)』、『外宮禰宜補任続録』等の諸書を参集して挙げたり。

中にも、氏は檜垣、本の名は常良と云ひ、一禰宜に進み、従三位に昇ると云へる等は、皆『外宮禰宜補任続録』に依り、「博学洽聞にして」と云へるより以下は、多く『北畠物語』、『蟄居紀談』とを参考して記し、飛社冠塚等の事は『檜垣貞次聞書』を採りたり。

但し『聞書』には、「常昌は奇特神通ある人にて生き神なり。七十七歳の時、参宮の砌(みぎり)、高宮の坂にて白雲来りて、そのまゝ登天せり。従僕に空中より、其方(そち)も来ぬかと妙なる声にて云へり。忽ち一陣の奇(くす)しき風吹き起こりて、雲も形も見えずなりしとぞ。そこに脱ぎ棄てし沓の有りしを抱へて、形見の所を作らむと持ち帰りしに、常昌が着たりし冠の纓、空より飛び来りしに依り、その地に沓と共に葬りて祭壇とせり。飛社冠塚と云ふ地これなり。また高宮の坂を上下する時、左右の袖にてその身を掩(おお)ふは、登天のことを象(かたど)りたりと聞くなり」と記せり。この『檜垣貞次聞書』の説、最も事実なるべく思はる。

また、この『聞書』に「高宮の坂を上下する時、左右の袖にてその身を掩ふ」と云へるは、『外宮神拝式』に「次に高宮に参る時、土宮・風宮の方位に当たり拝を行ひ、石磴(いしばし)を登り中坂を歴(ふ)る時、左袖を揚げてその身を掩ひ、拝み畢(おわ)り、中坂を降るの時、右袖を揚げてまたその身を掩ふ」とあるを指せるものにて、外宮の神拝に、高宮の中坂にてかくの如くすることの有るは、即ち常昌神主登天の時の状(さま)を象れる遺法と見えたり。

また、袖摺石・袖曳石のことは『宮川夜話草(よばなしぐさ)』に、「袖曳石は上より算(かぞ)へ第十二段、西より二つ目凸(なかたか)の石にして大なり。色青黒し。袖摺石は右の如く第十七段、西より四つ目凹(なかひく)の石にして小なり。色赤黒し。この名義所伝詳らかならず。

或は曰く、常昌長官こゝにて昇天せられし故事に因れり」と云ひ、『渡会延貞筆乗(ひつじょう)』にも粗(ほぼ)これと同じ状(さま)に記し、また『神境紀談』には殊に詳しくこの二石のことを説かれたれど、余り煩はしければこゝには省けり。

この外『伊勢参宮名所図絵』の高宮下部坂(おりべざか)の条下にも、「ある説には、常昌長官こゝにて昇天せし等の口伝あり」と云ひ、また『両皇大神宮案内記』にも、「次に高宮参勤すべし云々、また坂中に天上石と云ふ石もあり、常昌長官高宮へ参詣の時、この石の上より天上まします。故に天上石と云ふとぞ」と載せたり。かくの如くにして、常昌神主の昇天は更に疑ひ無きものゝ如し。

然るにこれに反対して「このこと無し」とし、種々の異説を試みたるもまた少なからず。それは、『伊勢大神宮神異記』には「この常昌長官までは上階の禰宜一人も無かりしを、元徳二年四月十七日に従三位に叙せられたる故、上階を得たることを天上したると代々(よよ)を経て云ふまゝに、後には常昌は登天したり、有り難きことなりと云ふなり。初めて上階に叙して参内をもしたるは天上したるにてはあれど、高宮の坂より忽ち登天等は、道書に云ふ白日昇天に似たり。惑ふことなかれ」と云ひ、『勢陽五鈴遺響(せいようごれいいきょう)』には「常昌登天の事蹟は方俗語り伝ふと雖(いえども、『神宮記録』には嘗て見えざるなり。これは洛東山階(らくとうやましな)天智天皇廟陵の、珠履(しゅり)を遺し登天の訛伝(かでん)を倣(なら)ひて称するなるべし。詳らかならず」と書き、『神都名勝誌』にも「常昌神主は、或は云ふ、宮域内下部坂より昇天したりと。これ高貴の人の死するを天に帰ると云ふ古伝ありしより、その人を神聖にせむとて取り添へたる強言(しいごと)なるべし。されどその徳望ありしを思ひやるには足りぬべし」と記し、『圍爈間談(いろかんだん)』にも「常昌長官、高宮の坂中より中風を患ひて、家に於て薨(こう)ず。後人の伝説に常昌この坂中より昇天すと云ふ」等載せて、各自思ひ思ひのことを云へり。

畢竟(ひっきょう)この異説を試みたる諸書の著者は、渡会延佳(のぶよし)神主を始め、孰れも神仙のこと等は夢にも知らざる人どもなれば、更に奇しむに足らず。 #0168【神仙の存在について(6) -仙去の玄法-】>>

中にも可笑しきは、『伊勢大神宮神異記』には「上階したるを以て天上したりと云ふ」とし、『神都名勝誌』には「貴人の死ぬるを帰天と云ふより起こりて昇天とは云ひ出したるものなり」とし、『勢陽五鈴遺響』には「天智天皇登天の訛伝に倣ひて称するものなり」とし、『圍爈間談』には「高宮の坂中にて中風の起こりたるを、この坂中より昇天すと云ふ」とす。

その確実なる証拠の無くして、孰れも己が昇天と云ふことのあるを知らざる凡俗心より起こる只の妄想の浮かぶに任せて、思ひ思ひのことを云ひしに過ぎざるを知る。実に抱腹に堪へざることゝ云ふべし。

(清風道人云、このことは、日本人でありながら西洋物質学が先入主となって形而下物質文明中毒に陥り、しかも神仙道や古学(玄学)に関して無知識の凡学者等が、『古事記』『日本書紀』等の日本の神典について思い思いに妄想して解釈し、その真義を失っている現状と同様でしょう。 #0097【世界太古伝実話(6) -先入観による弊害-】>> #0163【神仙の存在について(1) -有神論で成り立つ日本の国体-】>> #0176【「天孫降臨」についての考え方】>> #0189【『古事記序文』解説(1)】>> #0221【神道宇宙観略説(12) -日本の神典は世界無二の実典-】>> ) |

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

カテゴリ:『本朝神仙記伝』の研究 |

|

| |

|

|

| |

| ▼関連記事一覧 |

|

#00221 2013.3.10

神道宇宙観略説(12) -日本の神典は世界無二の実典-

●

|

この「神道宇宙観略説」は、中山神社宮司・美甘政和(みかもまさとも)先生が大正5年に脱稿された著述です。美甘先生は、明治~大正時代における神道界の重鎮・宮地厳夫先生とも親しく交流をもたれた国学者でした。(編集及び現代語訳:清風道人)

最後に謹んでここにいささか述べるべきことがあります。それは、我が神典なるものは幽顕相通の前世界である神代よ�

|

|

|

カテゴリ:神道宇宙観略説 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

#00204 2012.11.30

清明伝(7) -諸触穢のこと-

●

|

伊勢神宮においてはとくに穢れを忌みますので、参詣については厳しく定められており、再び平田篤胤先生の説を引用したいと思います。

○ 父母並びに夫の終焉の日を遠関日といい、一年の内で各々一日忌む。

○ 産婦は百日の穢れ。流産も同じで、産より始めの三十日を重穢として深く慎む。牛馬犬猪鹿などが子を産んだ家は三日の穢れ、流産は五日の穢れ。(普通の

|

|

|

カテゴリ:清明伝 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

#00201 2012.11.12

清明伝(4) -忌服について-

●

|

忌服(きふく)について考究したいと思いますが、まず忌というのはその字のとおり、親や他の親族が帰幽した時に忌み慎む間のことで、これは古より朝廷に仕え奉る人が忌み籠(こも)る日数をその親疎(しんそ)によって定め、その日数の間、休みを賜っていたため、これを暇(いとま)といいます。

また服というのは、忌み籠る御暇の日数によってこれも定められ、その日

|

|

|

カテゴリ:清明伝 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

#00189 2012.9.1

『古事記序文』解説(1)

|

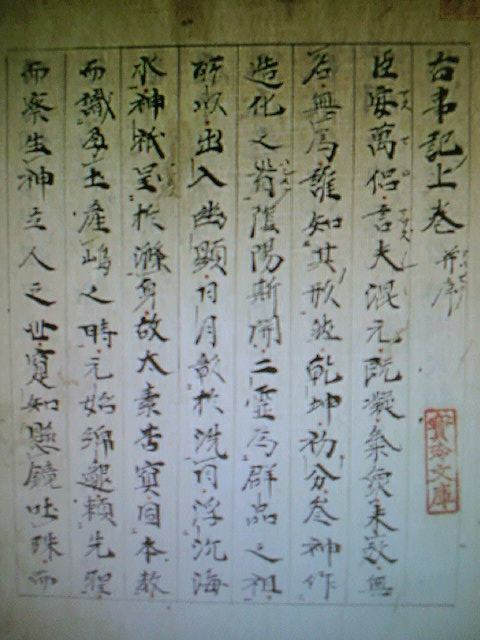

「臣(おみ)安万侶(やすまろ)言(まお)さく、それ混元既に凝りて、気象未だ効(あらわ)れず。名も無く為(わざ)も無し。誰かその形を知らむ。然(しか)して乾坤(あめつち)分かるる初め、参神、造化の首(はじめ)を作(な)し、陰陽ここに開けて、二霊群品の祖(おや)と為りき。

所以(このゆえ)に、幽顕に出入りして、日月、目を洗ふに彰(あらわ)れ、海水

|

|

|

カテゴリ:日本の神伝 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

#00176 2012.6.16

「天孫降臨」についての考え方

●

|

天孫降臨の古伝の解釈について現代の学説では、「外国から人々が渡って来て日本を治めたことを表している」あるいは「国内で王朝の交代があった」などとされていますが、この古伝の解釈を誤ると日本の肇国(ちょうこく)に関する認識も大きく変わってきます。

このことについて、美甘政和(みかもまさとも)先生は著書『天地組織之原理』において次のように述べられて

|

|

|

カテゴリ:日本の神伝 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|