| |

| #0048 2010.8.14 |

| 「神生み」の時代

|

|

『古事記』や『日本書紀』などの日本の神典は、今のわたしたちの常識から考えると不可解な内容が多く、大昔の科学が発達していない野蛮な時代の人が創作した小説のように思われますが、日本古学の玄理に照らし合わせて考察していけば、世界にも類を見ない、玄妙なる宇宙の摂理を伝えたものであることが明瞭になってきます。(一神教を信じる国々は、天災や戦乱によって神代からの伝承を失ってしまい、日本でいうところの氏神信仰だけが残り、それを人造的に作り変えてしまったものと考えられます。)

また、人類が地上に出現して文明を拓くのは神代第四期に入ってからのことですが、人類最古の文明は日本文明であり、それから西へ西へと拓けて行ったことも明らかになってきます。(日本人は、どうも昔から諸外国のものを勝れたものとする変な癖があるようで、日本は他の陸地から来た人々が拓いたという説が一般的ですが、現在もマゾヒスティックな自虐史観に捕らわれているように、その癖は変わっていないようです。日本では謙虚であることが美徳とされますが、度が過ぎると悲劇を招くことになります。)

『古事記』本文冒頭の「天地(あめつち)の初め」から伊邪那岐神(いざなぎのかみ)伊邪那美神(いざなみのかみ)二神による「国生み」の時代を神代第一期とすれば、この時代は宇宙創成から地球の修理固成に至る、いわば「物質造化」「物質凝結」「物質変化」の時代といえるでしょう。 #0026【宇宙のはじまり】>> #0034【地球の修理固成】>> #0036【神代第一期補遺(2)】>>

その後の「二神の神生み」から「三貴子(天照大御神・月読命・須佐之男命)の誕生」までを神代第二期とすると、この時代は自然界を分担して司る八百万(やおよろず)の神々が次々と誕生する「神霊造化」「神霊凝結」「神霊変化」の時代といえます。とくにこの第二期は荒唐無稽(こうとうむけい)なエピソードのオンパレードで、今の一般常識では説明ができないことがたくさんあります。しかし、当時(数十億年前)の地球環境(地形はもちろんのこと、大気の成分や気候など)は現在とは大いに異なっていたはずであり、また、人間とは比べ物にならない徳力や霊力をそなえた神々が、今のわたしたちと同様の精神や肉体をもっているはずはありません。神の誕生についても、わたしたち人間と同じような生まれ方ではないであろうことは十分に考えられることです。

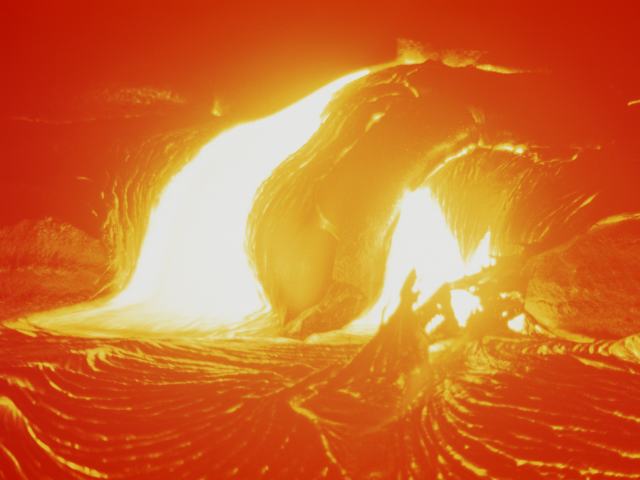

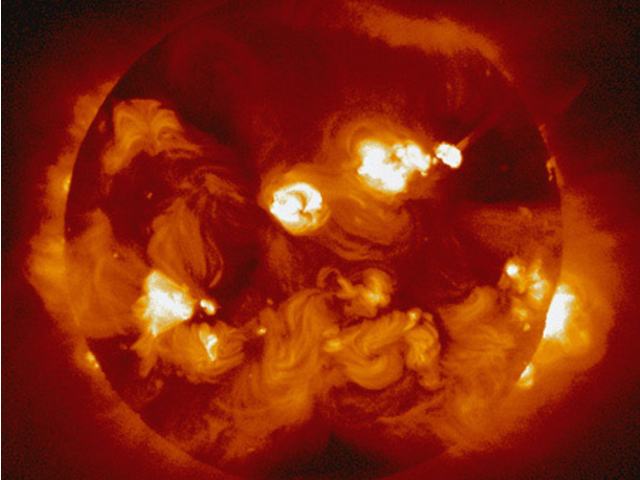

46億年前に原始太陽から分離独立して誕生したばかりの原始地球は、灼熱のマグマの海におおわれていましたが、やがて温度が下がって地表が固まりはじめると、原始大気中の水蒸気が一斉に雨となって海が誕生し、それによって「穂之狭別島(ほのさわけのしま)」と呼ばれる陸地(後の日本列島)以外は海水におおわれた惑星となりました。 #0032【太陽の成立】>>

『大祓詞(おおはらえのことば)』に「豊葦原之水穂之国(とよあしはらのみずほのくに)」とありますが、これは地球のことを指しています。「水穂」のホは稲穂、穂先などと用いられますが、上に盛り上がるようすを表しており、「水におおわれて豊かな生命が生息する星」という意味です。やまとことばで「国(クニ)」とは一つのまとまった区域を表しており、「国家」という意味だけでなく、今でも「故郷(クニ)へ帰る」などというように一つの地域を表す場合がありますが、この「豊葦原之水穂国」という場合は、宇宙間で人類やその他の生類が共同生活を営む一区域、つまり地球のことを表しているものと考えられます。 #0024【幽顕分界という歴史的事実】>> #0031【原始太陽系のすがた】>> #0046【陰徳を積む】>>

現在の地球の大気の成分は、78%が窒素で21%が酸素であり、残りの1%がアルゴン、二酸化炭素、ヘリウム、水素などですが、このアルゴンについて研究し、さまざまな実験を繰り返した結果、地球をおおう大気も、原始の海と同じように「ほぼ一気に」生じた可能性が非常に高いことがわかってきました。このことについては『日本書紀』に記されています。 |

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

カテゴリ:日本の神伝 |

|

| |

|

|

| |

| ▼関連記事一覧 |

|

#0046 2010.8.4

陰徳を積む

●

|

日本国憲法第一条には、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」とありますが、日本国民でさえも、天皇陛下の仕事のことを詳しく知る人は少ないようです。

天皇(やまとことばではスメラミコト)とは、日本国に君臨する国王ではなく、また民を支配する皇帝でもなく、敬神(神を敬い先祖を敬う�

|

|

|

カテゴリ:玄学の基本 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

|

|

|

#0034 2010.6.3

地球の修理固成

|

|

その後の「神世七代(かみよななよ)」と呼ばれる時代の最後に、伊邪那岐神(いざなぎのかみ)、伊邪那美神(いざなみのかみ)と呼ばれる男徳(膨張力)と女徳(縮引力)をそなえた陰陽二柱の神が生まれ、別天の神より「この漂へる国を修理固成(つくりかためな)せ」という勅命を受け、「天沼矛(あめのぬほこ)」を賜わったことが『古事記』に記されています。 |

|

カテゴリ:日本の神伝 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

#0032 2010.5.22

太陽の成立

●

|

|

「次に国稚(いし)く、浮脂(うきあぶら)の如くして、海月(くらげ)なす漂える時に、葦牙(あしかび)の如く萌え騰(あ)がる物によりて成りませる神の名は、宇麻志阿斯訶備比古遅神(うましあしかびひこぢのかみ)、次に天之常立神(あめのとこたちのかみ)、この二柱(ふたはしら)の神も独神(ひとりかみ)成りまして、隠身(かくりみ)なり。上の件(くだり)の五柱�

|

|

|

カテゴリ:日本の神伝 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

#0031 2010.5.16

原始太陽系のすがた

●

|

『古事記』本文冒頭の「天地初めて~隠身なり」まではビッグバンによる天地開闢(かいびゃく)に関する伝承ですが、それ以降は太陽系の成立に関することが伝えられています。

「次に国稚(いし)く、浮脂(うきあぶら)の如くして、海月(くらげ)なす漂へる時に、葦牙(あしかび)の如く萌え騰(あ)がる物によりて成りませる神の名(みな)は」『古事記』

ま

|

|

|

カテゴリ:日本の神伝 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|