| |

| #00825 2023.3.5 |

| 天地組織之原理(66) -人智推理の限界-

|

|

『地球発育史』中、神典を講ずるに最も参考となるべき説を抜粋して以下に掲ぐ。 #0823【天地組織之原理(64) -地球発育史-】>>

『地球発育史』に曰く、現在の太陽系は太陽を中心として八個の惑星、若干の彗星及び無数の小惑星より成れるも、その太初を考ふるに元来至大なる一個の雲霞(うんか)的物質なりしものなるに、年代を経るに随ひ数個のガス球に分離したるものにして、当時地球も又一つのガス球に外(ほか)ならず。

(美甘)政和(先生)曰く、上に掲げたる『地球発育史』中の文に所謂(いわゆる)惑星と云ふものは、余(よ)が本伝神代第一期に論じたる遊星と同じものなり。又彗星は運行不定の星なることは天文学の論ずる所なれども、神典中道理の推すべき明文無きが故にこれを論ぜず。この論、太初の一物分判の理(ことわり)を論じたるものにて、余が神典の明文に随ひ講じたるものとその大体は符節を合するものゝ如し。

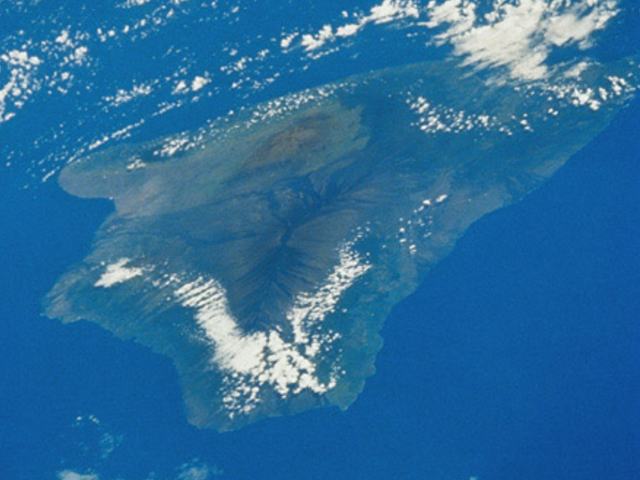

『地球発育史』前論の次に曰く、地球の第一星期は吾人(ごじん)の想像する能(あた)はざる程熱灼(ねっしゃく)したるガス体の西より東に向ひて自転しつゝ存せしものなり。今日に於ても尚この如き星辰天体中に存在して、天文学士の火燈雲星と称するものこれなり。

政和曰く、地球の第一星期は熱したるガス体云々は想像論なれども大に因る所あるものゝ如し。そのガス体の西より東に向ひて自転しつゝ存せしものなり云々は、目前地球の自転するを以て云へるものにて、その自転する大元の活動力何物が有りて起こさしめたりと云ふことは吾神典に因らざれば知るべき限りに非ず。この活動力の起因する所は既に余が本講第一期に論じたるが如し。 #0774【天地組織之原理(15) -地球自転の始まり-】>>

次に今日に於ても尚この如き星辰天体中に存在して云々は、想像に出ずるものなれども参考に供すべきものと云ふべし。

『地球発育史』前論の次に曰く、第二星期に移れば熱度漸く減じ去り、恰(あたか)も溶けたる鉄の如く人眼を眩(げん)ずべき白熾光(はくしこう)を放射する液体の円球に変じ、その周囲は尚熱灼せるガス団を以て包繞(ほうじょう)し、夜間蒼天に耿々(こうこう)と白く輝ける星の状態に現存す。

進みて第三星期に達しては益々冷却する為に、内部は百物溶融せしも外部は既に相模灘の灯台なる大島火山の焼岩の如く、或は溶鉱炉に見る所の金澤の如きものを生じ外皮を為す。然れども極めて薄葉なるを以て或る時は溶け、或る時は凝固す。晴夜天を望めば幾万の星辰中、紅色なる光輝を発するものあるを見るは、則ち星の生涯第三星期の状態に存在するを知る。今日世界の主宰と仰ぐ太陽は、第二第三両発育期の間にある一星なりと知るべし。

政和曰く、上に掲げたる第二星期・第三星期の論も、吾神典を講述するに多少参考とすべきものなるが故にこゝに抜粋して掲ぐ。然れども天象学家の想像に止まるものなれば、他日又これに勝るの確論無きにも非ざるべければ只参考とするに止むべきのみ。

『地球発育史』前論の次に曰く、第四星期に及びては愈々(いよいよ)冷縮し、外皮も又漸々(ようよう)厚さを増加す。然れどもこの星は自転すること以前の如く永久に変ずること無し。且つ又天空中同班に列する太陽は勿論その他夥多(かた)の天体と参差(しんし)羅列するが故に、互ひに引力逞しふし相近づき相寄らんとするは物理自然の勢ひなり。

これを以て現今地球上の海水に干満の潮汐(ちょうせき)あるが如く、内部の溶液に潮汐を起こし振蕩(しんとう)漂揺(ひょうよう)す。この故に外部に浮かべる薄弱なる岩皮は片々(へんぺん)壊裂し、内部の熱液は屡々(しばしば)波浪を上げて環流す。星辰中常に暗体にて光無きも、時に触れ忽然と自ずから発光するものはこの時代に属するものなり。

然るに最後の第五星期に入れば外皮の岩石愈々益々冷却し上下の厚さを増加し、従来水蒸気となりて星の周囲を纏(まと)ひしもの今は凝りて液体の水に変じ、諸種の動植物萌芽発育し後、一定の星霜経過し遂に全く寒冷と成るに終る。これ則ち星の死期に瀕するものにて、月の世界は第五星期の末葉に当り、吾人の起臥(きが)するこの地球は第五星期の半ばにあれども、殷鑑(いんかん)遠からずその例月球にあり、無情なる寂滅は指を屈して俟つの外なし。

政和曰く、上に掲げたる『地球発育史』論ずる所は地球成立の大原理を論ぜず、単に推理上より発育を論ずるを旨とするが故に神典の真理には合はざる所あり。且つ第四期の論中、海水の干満を各星の引力に基き論じたるものは余が本講に講じたるものと聊か異なるものにて、余が神典の明文に随ひ道理に訴へて考ふる所は、海水の干満は敢て他の各星に関係無く、単にこの地球の衛星たる月球に関するの理ありとす。前論と合せて尚研究すべきものなり。

次に『地球発育史』第五星期の末論に、月球地球共に死期あることを論じたるは則ち寂滅論に帰す。然れどもこれは全く人智の推究すべきに非ず、造化不可思議の神量(かむはかり)に帰すべきものなり。

既に先年天象学家の論として、この地球に彗星来て衝突するの期に当れり、地球は必ず破裂すべしと論じたることありしが、その期日至りて地球には何等の変動無かりしに、その後新聞紙の報ずる所を聞けば、その期に当り既に彗星ありて吾地球に衝突せんとするの際、吾地球は暫く回転の歩を止めたるが故にその大害を免れたり。これ造化の妙用然らしむる所ならんとの説ありしが、『地球発育史』の論とは異なれども、これ等も星の死期を論じたるものなりしを、吾地球は今日尚無事にして存在せり。

たとへ理論上極端の論憚ること無しと雖も、各星の死期を論ずる如きは余が最も採らざる所なり。余は只にこの極に至れば造化神意の然らしむる所にありて、人智の測り知るべき限りに非ずと信ずるなり。

『地球発育史』十一頁(ページ)に曰く、ドイツのカント、フランスのラプラス両碩儒(せきじゅ)の雲霞論に拠れば、吾地球はもと太陽の一部にして後に分離し孤立したる酷熱のガス球なりと云ふ。而して時を経るに伴はれて液化し、更に冷却収縮するに及びて液体の表部に固結体なる岩石を生じ、この太初の石より吾地球を構成する畳層(じょうそう)は出来せしものなり云々。

上に掲ぐる両碩儒の説に吾地球はもと太陽の一部にして後に分離し孤立したる酷熱のガス球なりとあるは、太陽と地球の分体を明らかにしたものにて、余が第一期に講じ置きたる分体説と同論なれども、地球が太陽と分体孤立したる後、尚酷熱のガス球なりと云ふは信じ難き説にて、酷熱のガス球と云ふべきは太初の一物所謂太陽も地球も他の遊星も未だ分離せざる以前、太陽系中に初めて成れる一物の事と見る方然るべし。

而して彼の一物中に初めて太陽組織の精虫とも云ふべき葦牙(あしかび)の立ちしによりて、その活動と膨張力の甚だしきより一物中に含有せる重濁物所謂物質の元素を外部に張り出し、その張り出されたる数個の中の一個が吾地球と成りしものと窺はるゝ旨は、既に余が第一期に講述したる通りなり。然れば吾地球は太陽と分体後は、熱度は盛んなりと雖も全くガス球に非ざるべし。 #0767【天地組織之原理(8) -宇麻志阿斯訶備比古遅神-】>>

その明証とすべきは、神典に所謂「くらげなす漂へる時に云々」と伝はりたるは、未だ太陽地球の分体前のことなるを、「ぐらぐらとして漂へる」と云ふ語意を考ふるに、必ず分体前彼(か)の葦牙の如きものゝ立つる時には早く液化したるものと思はる。然れば分体後の地球は酷熱のガス球と云はんより酷熱の液体と云ふべきなり。これ余が講述したる通り地球の未だ骨格定まらざる以前は海水に泥土の混じたりものと云ふ所以にして、則ち水気十分の液体なりしこと明らかなり。 #0772【天地組織之原理(13) -地球修理固成の神勅-】>>

而して『地球発育史』前論に、その液体の表部に固結体なる岩石を生じ云々と云へるものは、吾神典に伝ふる淤能碁呂島のことに当り、次にこの太初の岩石より吾地球を構成する畳層は出来せしものなり云々とあるは、伊邪那岐・伊邪那美命の両神国土の元種の彼の淤能碁呂島に生み置き給ひ、その元種に物質凝集して八国六島所謂万国と成りしにて、吾神典と符節を合すが如し。よくよく玩味し両説を合せて講究あるべし。 #0787【天地組織之原理(28) -淤能碁呂島は地球内部の核-】>> #0790【天地組織之原理(31) -八島-】>> #0791【天地組織之原理(32) -六島-】>> #0792【天地組織之原理(33) -国土の長子-】>>

然れども『地球発育史』にガス球と云ふは分離前のことにて、分離後は液体より固結体に至りしものなるは神典の真理を推して明らかなるべし。嗚呼(ああ)人智の推理も又然るべきものにて、一小冊子と雖も地球発育史論、吾神典を研究するに最も参考とするに足る、これ皆開明世運の賜物なり。

然れども『地球発育史』中、未だ地球の横位に転じたるを論せざるのみならず、月球をして地球の分体なることをも論せず。これ等の真理を講ずるに至れば、吾神典あるに非ざれば人智推測の及ぶ所に非ざるべし。この一事を以ても吾神典は人智の及ばざる妙伝たるを窺ふに足るべし。

前述の通り西洋各学士等が造化の原理を窺はんとするに力を用ゆるのみならず、吾学士に於ても太古の実蹟を求むるに勉むるの時なるに、常に天地組織の神伝を講ずる同学の諸氏に於て、神代のこと太古のことを度外に措き、単に詞花文章をのみ事とし、時流の末枝にのみ走るは皇国人の恥ずべき所に非ずや。

これ余が無識なるをも顧みず神典の研究を益々明らかならしめ、西洋各国実地発見の説と内外符節を合するまで吾古伝を研究せんと欲する所以なれば、緒言にも申し述べたる通りその誤りを叱正し給はり、益々神典の蘊奥を究め、内外人の別無く天地組織の原理を明らかにせんこと渇望の至りに堪へず。故に『地球発育史』を検見終りて直ぐに意見を筆記し、天地組織之原理第二巻の追加としてこれを諸氏に頒(わか)つ。 #0221【神道宇宙観略説(12) -日本の神典は世界無二の実典-】>> |

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

カテゴリ:天地組織之原理 |

|

| |

|

|

| |

| ▼関連記事一覧 |

|

#00791 2022.8.13

天地組織之原理(32) -六島-

●

|

|

「然る後、還り坐す時に吉備児島(きびのこじま)を生みたまひき。亦の名を建日方別(たけひかたわけ)と謂ふ。次に小豆島(あずきしま)を生みたまひき。亦の名を大野手比売(おおぬてひめ)と謂ふ。次に大島を生みたまひき。亦の名を大多麻流別(おおたまるわけ)と謂ふ。次に女島(ひめしま)を生みたまひき。亦の名を天一根(あめのひとつね)と謂ふ。次に知訶島(ちか�

|

|

|

カテゴリ:天地組織之原理 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

#00790 2022.8.7

天地組織之原理(31) -八島-

|

|

「生みたまひし子(みこ)は淡道之穂之狭別島(あわじのほのさわけじま)。次に伊予之二名(ふたのなの)島。この島は身一つにして面(おも)四つあり、面毎に名あり。故(かれ)、伊予国を愛比売(えひめ)と謂ひ、讃岐国を飯依比古(いいよりひこ)と謂ひ、粟国(あわのくに)を大宣都比売(おおげつひめ)と謂ひ、土佐国を建依別(たけよりわけ)と謂ふ。次に隠岐之三子�

|

|

|

カテゴリ:天地組織之原理 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

|

|

|

#00774 2022.5.3

天地組織之原理(15) -地球自転の始まり-

●

|

「故(かれ)、二柱の神、天浮橋(あめのうきはし)に立たして、その沼矛を指し下して画きたまへば、鹽(しお)こをろこをろに画き鳴して引き上げたまふ時に、その矛の末(さき)より垂落(したた)る鹽累積(つも)りて島と成る。これ淤能碁呂島(おのごろしま)なり。」

伊邪那岐・伊邪那美命は天神の勅(みことの)りに随ひ、この地球に降り給ひてまず「天浮橋に�

|

|

|

カテゴリ:天地組織之原理 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

#00772 2022.4.21

天地組織之原理(13) -地球修理固成の神勅-

●

|

「こゝに天神(あまつかみ)諸(もろもろ)の命(みこと)以(もち)て、伊邪那岐命伊邪那美命二柱の神に、このたゞよへる国を修理固成(つくりかためなせ)と詔(の)りたまひて、天沼矛(あめのぬほこ)を賜ひて言依(ことよさ)したまひき。」

さてこゝに「天神諸の命以て云々」とある「天神」は、本居先哲は別天五柱神ならんと云はれ、平田先哲は造化三神なりと�

|

|

|

カテゴリ:天地組織之原理 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

#00767 2022.3.22

天地組織之原理(8) -宇麻志阿斯訶備比古遅神-

●

|

|

「次に国稚(いし)く浮脂(うきあぶら)の如くしてくらげなすたゞよへる時に、葦牙(あしかび)の如く萌騰(もえあが)る物に因りて成りませる神の名(みな)は宇麻志阿斯訶備比古遅神(うましあしかびひこぢのかみ)、次に天之常立神(あめのとこたちのかみ)、この二柱の神も独神(ひとりかみ)成り坐して隠身(かくりみ)なり。上の件(くだり)五柱の神は別天神(こと�

|

|

|

カテゴリ:天地組織之原理 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

#00221 2013.3.10

神道宇宙観略説(12) -日本の神典は世界無二の実典-

●

|

この「神道宇宙観略説」は、中山神社宮司・美甘政和(みかもまさとも)先生が大正5年に脱稿された著述です。美甘先生は、明治~大正時代における神道界の重鎮・宮地厳夫先生とも親しく交流をもたれた国学者でした。(編集及び現代語訳:清風道人)

最後に謹んでここにいささか述べるべきことがあります。それは、我が神典なるものは幽顕相通の前世界である神代よ�

|

|

|

カテゴリ:神道宇宙観略説 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|