| |

| #00430 2016.8.18 |

| 『本朝神仙記伝』の研究(48) -白山仙人・加藤友春-

|

|

白山(はくさん)の仙人は房星(そいぼし)の神なり。朝倉義景の従臣・加藤友春、白山に入りてこれに謁し、初めて世に知らる。

正親町(おおぎまち)天皇の永禄の末年、朝倉家大いに衰微し、士民悉(ことごと)く怨望せり。こゝに於て織田信長の兵、屡(しばしば)国境を侵して領内安からず。義景、日々にこれを憂ふ。

同天皇の元亀二年六月、義景その臣・加藤友春を遣はし、幣(ぬさ)を白山の大神に奉りて冥祐(めいゆう)を祈らしむ。友春、白山に登りて大汝(おおなんじ)と云へる所に至る。

暴風木を抜き、迅雷(じんらい)山岳に轟き、激雨砂石を流し、黒雲天地に満ちて咫尺(しせき)を分からず。友春、脚を失(あやま)りて深谷の内に落ちて手足を傷(そこな)ふ。

暫くありて、気漸く確かに、心稍(やや)正に復(かえ)り、四面を返り見るに、風雨漸(ようや)く収まる。傍らを見れば一つの磐石あり、一人の道人、その上に座せり。神観泰然として霊威人を射る。友春、その人凡人にあらざるを知り、腹這ひしてその下に行き、拝伏して救ひを乞ふ。

道人、静かに岩上より下り来りて、口の内にて咒文を念じ、気を以て呵(か)しければ、満身調和して疼痛(とうつう)頓(とみ)に止みぬ。道人、また袖の中より一物を取り出して与ふ。石蜜の如くにしてその色玲瓏(れいろう)たり。友春、甚だ飢ゑたりければ、即ち手に受けて食ふに、脆(もろ)きこと氷雪の如くにして甘津(かんしん)口に満ちぬ。

道人、「汝、我に随ひ来れ」と云ふにぞ、その後に尾(つき)て行きけるに、数歩を進むれば、大霧四方に立ち込めて更に咫尺を分からず。道人その手を取りて、霧の中を行くこと宛(さなが)ら飛ぶが如くにして、暫くの間に一つの石門の有る所に至る。

門に入りて見るに、青松・緑杉、影を交へて烟を銷(しょう)し、異花・奇草、秀を競ひ、香を闘はす。堂上に二、三人在り、皆神仙なり。道人に向ひて、「先生、何とて凶猛鏖糟(おうそう)なる人を連れ来るや」と云へば、道人答へて、「彼は当国領主の家臣なり。我、争(いかで)か礼を為さゞるべき」と云ひて、饌を設けて饗せらる。器物皆金玉(きんぎょく)なり。その食物の味はひ、この世の物の類ひにあらず。

友春、道人を拝みて、「我、干戈(かんか)の間に長(おさ)となりて、明け暮れ功名を立てむことのみ念(おも)ひしに、今日図らずも閬苑(ろうえん)に遊びて、塵粉の心忽(たちま)ち解け、渡世の志、頻(しき)りに起こりぬ。仰ぎ願はくば、我を留めて大道を教へ給へ。終日(ひねもす)薪を採り炊(かし)ぎ為すは、固(もと)より甘んずる所なり」と申しければ、道人答へて、「汝が殺業(さつごう)、深重にして今生(こんじょう)にては道を得難し。それ朝倉氏、積善の余慶既に尽き、鬼神その高明を悪(にく)み給ふ。方今、天下を提挈(ていけつ)する者は織田信長なり。故に朝倉の滅亡は三年を出ざるべし。汝もまた滅族の厄を免るゝこと能(あた)はず。これ皆天数の定まり有りて、人力の及ばざる所なり。危(あやうき)を見て命を授くる者は義士なり。知りて如何(いかん)ともすべからず。これに安んじて命を聞く者は君子なり。汝、義を履(ふ)みて国難に殉ぜば、即ち忠誠皇天を感ぜしめ、来世必ず相(あい)会することを得む。汝、速やかに還るべし」と。 #0341【『異境備忘録』の研究(26) -神仙感応経-】>>

道人、即ち行きて馬を取らしむ。友春、厩(うまや)の中を見るに善馬無数あり、恰(あたか)も冀北(きほく)汫渭(けいい)の如し。圉人(うまかい)、白馬を与ふ。友春、拝辞して馬に乗れば、圉人鞭を執りてその後に随ひ、腰下の胡蘆(ころ)を捩(ねじ)てその楔(くさび)を抜けば、忽ち白馬その中より出て、咫尺も分からずなりぬ。迷濛(めいもう)たる霧の中にして、馬の馳すること飛ぶが如し。両耳、只風の音のみ聞きて行く。馬駐(と)まり、霧晴れて見れば、即ち大汝の北なる平坦の地に至りてあり。

友春、圉人に向ひ、「神仙もまた王済(おうせい)・支曇(しどん)の癖あるか」と問へば、圉人答へて、「大神、常に諸名山に遊び、天神地祇と会し給ふ。その時々、諸眷属かの馬に乗りて追従するなり。因りて大神、房星に命じて馬を牧(かわ)しむ。先の道人は即ち房宿の神なり。この地は諸神調馬の場たり。故に巨霊を役して山の頂を平夷ならしむ」と云ふ。

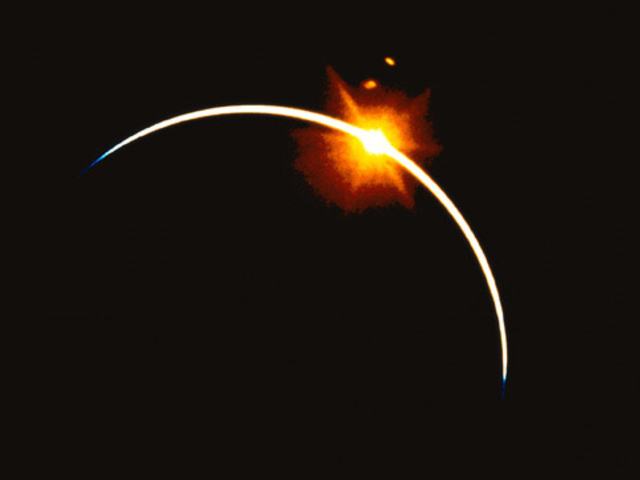

友春、再び問はむとすれば、馬の嘶(いなな)く声と共に、白霧再びその尾と鬣(たてがみ)との上に起こり、須臾(しゅゆ)に山谷に満ち渡りて、人馬共に所在を失ふ。間も無く白龍一条、夭矯(ようきょう)として天に昇り去るを見る。

友春、帰り来りて有りしことゞもを申し述べ、神の言(ことば)を白地(あからさま)に告げて諌めしかば、義景驚きてその諌めを納(い)れ、国政を改むとしつれども、維新の政(まつりごと)を定むること能(あた)はざりしが、友春は少しも怠慢無く、孜々(しし)として忠誠を致し、遂に金崎に於て敗戦の時、潔く戦死したり。前の道人の言に、「来世必ず相会することを得む」とありしを思へば、友春の戦死は所謂(いわゆる)剣解(けんか)なるべし。 #0168【神仙の存在について(6) -仙去の玄法-】>>

厳夫云、本伝は『白山志』より採りてこゝに載せたり。(中略)

本伝中、友春が幽境にて厩の中を見るに、「善馬無数あり、恰も冀北(きほく)汫渭(けいい)の如し」と云へる冀北・汫渭、共に漢土の名馬の産地にて、昔、白楽天がかの地に至りて名馬を選択したる故事あり。これを以て、かの厩をその地に比して云へるものなり。また友春が圉人に云へる語の中に「神仙もまた王済(おうせい)支曇(しどん)の癖あるか」と云ひしとある王済・支曇、共に馬を好める癖ありし人なり。故にかく云へり。

また本伝に就きてこゝに云ふべきことあり。それは、友春が道人に助けられ随ひ行きたる所は即ち白山の大神の坐します幽境なること、固より云ふを待たざる所なるが、そこの堂上に坐しましゝ二、三の神仙が、道人に対して「先生、何とて凶猛鏖糟なる人を連れ来るや」と云へるに答へて、「彼は当国領主の家臣なり。我、争か礼を為さゞるべき」と云ひて饗せられたりとあるは、最も意を注ぎて見るべき所なり。

この道人の言に因れば、一国の領主たる程の者は、幽界の方よりも極めて軽く見給はずして、常に守護し給ふことの厚かるべきを思ふべし。然れば幣(ぬさ)等捧げて祈らむには、納受の程も想像(おもいや)るに難からず。況(ま)してや朝廷より奉らせらるゝ幣帛(へいはく)等の上に於てをや。

また友春が我が過ちを謝して、「仰ぎ願はくば我を留めて大道を教へ給へ」と請へるに答へて道人が、「汝が殺業深重にして今生にては道を得難し。それ朝倉氏、積善の余慶既に尽き、鬼神その高明を悪み給ふ云々、故に朝倉の滅亡は三年を出ざるべし。汝もまた滅族の厄を免るゝこと能はず。これ皆天数の定まり有りて、人力の及ばざる所なり云々。汝、義を履みて国難に殉ぜば、即ち忠誠皇天を感ぜしめ、来世必ず相会することを得む云々」と云はれしとあるを思ふに、家を興すも身を亡ぼすも皆一朝一夕のことにあらず、積善の余慶と積悪の余殃(よおう)とに外ならず。

即ちこの道人が「朝倉氏積善の余慶既に尽き」と云ひしとあるを見れば、朝倉家の興りたるは、全く朝倉家の先代に積善の功有りしに因れること、自ずからに明白なり。然るにその余慶にもまた自ずから数ありて、その数尽くる時は、その家亡びざるを得ず。

この朝倉氏の如きは、「積善の余慶既に尽き、鬼神その高明を悪み給ふ」とあれば、最早天地の容(い)れざる所となれるならむ。故にその「滅亡は三年を出ざるべし」と云はれ、且つ「(朝倉氏の従類たる)汝もまた滅族の厄を免るゝこと能はず」と示されたるは、友春も朝倉家と共に亡びざるを得ざる積悪ありしに因ること、道人の言に「汝が殺業深重にして今生にては道を得難し」とあるにて知るべし。

然れども、友春は元来正義の人にて、その罪業を作りしも自己の私欲のために為したるものにあらずして、主家に忠義を尽くさむとての行ひなりしを以て、その至誠神明を感ぜしめ、来世必ず相会することを得むとて、死後、尸解を得て白山の仙境に行くことをも予(あらかじ)め許され居(おり)て、果たして金崎に於て潔く戦死を遂げたるは、即ち本伝に云へる如く、剣解して再び道人の許に至り、神仙の道を得たること、蓋(けだ)し疑ひ無きものならむ。

故に古人云へることあり、曰く「善、小なりとして為さゞるべからず、悪、小なりとして為すべからず」と。云ふ心は、小善も積みては積善の余慶となりて、身を立て家を興すに至り、小悪も積みては積悪の余殃となりて、国を滅ぼし家を失ふに至る。これ皆、善悪共に神明の照覧に漏れずして、その賞罰を受けざる者無きに因る。偶然(たまさか)には道を得て神仙と成ること、この友春の如きあり。恐れざるべからず、慎まざるべからず。

(清風道人云、楠木正成公は武臣として、万里小路藤房卿は文臣としてその任を全うされたように、それぞれの天分を発揮して現界における使命を果たすことが、その人に与えられた天命を全うするということなのでしょう。 #0194【神道講話(1) -人間に与えられた天命-】>> #0279【『幽界物語』の研究(49) -楠木正成公のこと-】>> #0422【『幽界物語』の研究(40) -万里小路藤房卿-】>>

また、河野至道大人の師・山中照道霊寿真の御言葉に「善事陰徳をなす者は、その善行の積りて、必ず三年目には吉事あり、また寿命も延びるものなり。ただし、人間は善人といえども罪のあるものなれば、よくよく慎むべし。善事をなすべし。悪事をなすのも、三年目にはその報い来たるものなり」とあり、老子の御教えにも「善を行う者は、三年にして天必ずこれに福を降す。悪を行う者は、三年にして天必ずこれに禍を降す。それ心に善起こる時は、善未だなさずといえども吉神既にこれに従う。或いは心に悪起こる時は、悪未だなさずといえども凶神既にこれに従う。禍福門なし、皆自ら招く。善悪の報いは、己の形に己の影が従うが如し」とあり、このことはよく心得ておくべきでしょう。 #0256【『幽界物語』の研究(56) -積徳について-】>> #0269【『幽界物語』の研究(39) -神罰-】>> #0270【『幽界物語』の研究(40) -現界の罪-】>> ) |

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

カテゴリ:『本朝神仙記伝』の研究 |

|

| |

|

|

| |

| ▼関連記事一覧 |

|

#00422 2016.6.30

『本朝神仙記伝』の研究(40) -万里小路藤房卿-

●

|

万里小路藤房(までのこうじふじふさ)卿は、姓は藤原氏、初めの名は惟房(これふさ)、権大納言・宣房(のりふさ)卿の長子なり。後醍醐天皇に仕へ奉りて左大弁に任ぜられ、参議を経て中納言に至り、次で左兵衛督(さひょうのえのかみ)、検非違使(けんぴいし)別当を兼ね、正二位に叙せらる。

元弘元年、北条高時、兵を遣はして京師(京都)を犯さむとす。護良�

|

|

|

カテゴリ:『本朝神仙記伝』の研究 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

#00341 2015.2.26

『異境備忘録』の研究(26) -神仙感応経-

|

|

「羽前国の人にて竹内某とて、玄角大真人の伴になりて神仙界へ安政二(1855)年の頃より出入りする人あり。その人の根元は常に『太上感応篇(だじょうかんのうへん)』を誦読(しょうどく)して、行ひ正直にして父母に孝敬し、神仙を慕ひ願ひ、朝夕空に向ひて『大祓詞(おおはらえのことば)』と『太上感応篇』とを誦して、幽冥に坐(ま)す神仙等とて拝礼する事怠らず、遂に

|

|

|

カテゴリ:『異境備忘録』の研究 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

#00194 2012.10.1

神道講話(1) -人間に与えられた天命-

|

この話は、宮地厳夫先生(宮内省式部掌典として明治天皇の側近を務められた明治における神道界の重鎮)が、極めて通俗的に一般の方を対象として神の道を説かれたものです。(現代語訳:清風道人)

神様は何のためにこの天地万物を御造化(おつくり)なされたのでありましょうか。また、人間は何のためにこの世界に生まれて来たのでありましょうか。この訳を知るこ�

|

|

|

カテゴリ:神道講話 |

続きを読む>>

|

|

|

|

|

|

|

|

|